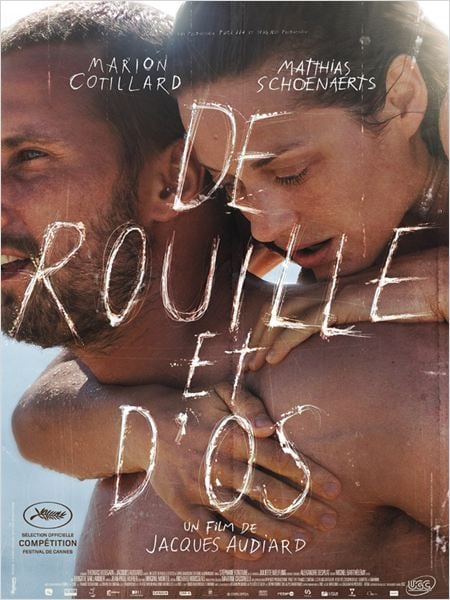

Titre original : De rouille et d’os

Film français sorti le 17 mai 2012

Réalisé par Jacques Audiard

Avec Marion Cotillard, Matthias Schoenaerts, Bouli Lanners,…

Drame

Vivant dans le Nord, Ali se retrouve avec Sam, 5 ans, sur les bras. C’est son fils, il le connaît à peine. Sans domicile, sans argent et sans amis, Ali trouve refuge chez sa sœur à Antibes. Là-bas, c’est tout de suite mieux, elle les héberge dans le garage de son pavillon, elle s’occupe du petit et il fait beau. A la suite d’une bagarre dans une boîte de nuit, son destin croise celui de Stéphanie. Il la ramène chez elle et lui laisse son téléphone. Il est pauvre ; elle est belle et pleine d’assurance. C’est une princesse. Tout les oppose. Stéphanie est dresseuse d’orques au Marineland. Il faudra que le spectacle tourne au drame pour qu’un coup de téléphone dans la nuit les réunisse à nouveau. Quand Ali la retrouve, la princesse est tassée dans un fauteuil roulant : elle a perdu ses jambes et pas mal d’illusions. Il va l’aider simplement, sans compassion, sans pitié. Elle va revivre.

La réputation du fils du célèbre scénariste-dialoguiste Michel Audiard n’est plus à faire dans le domaine de la mise en scène. Jacques Audiard s’est imposé en une quinzaine d’années comme l’un des réalisateurs français les plus brillants de sa génération après quelques fameux long-métrages tels que Sur mes lèvres, De battre mon cœur s’est arrêté ou encore son dernier film, Un Prophète, qui avait fait sensation au festival de Cannes de 2009. Si son petit nouveau ne devrait pas recevoir des suffrages aussi élogieux, il ne risque pas pour autant de passer inaperçu, que ce soit sur la Croisette ou dans ce paysage du cinéma français souvent monotone et sans ambition.

Commençons déjà par reconnaître que De rouille et d’os ne sera sûrement pas le meilleur long-métrage de Jacques Audiard et qu’il n’atteint pas l’impact de son huis clos carcéral Un Prophète. L’habituel aveuglement de la critique française pour un long-métrage national qui sort, c’est vrai, un peu de l’ordinaire (la carrière du cinéaste et sa participation au Festival n’étant pas étrangères à l’affaire) est clairement exagéré. Mais si l’on va au-delà de ces œillères, le nouveau film d’Audiard devrait quand même apparaitre comme l’un des morceaux non négligeables de cette nouvelle compétition à Cannes parait-il riche en déceptions et où les meilleurs longs-métrages ne semblent pas atteindre le niveau stratosphérique qu’on espérait de leurs parts.

Eparpillement

Eparpillement

On peut reprocher un certain nombre de choses à De rouille et d’os. D’abord une mise en scène réaliste un peu moins percutante qu’à l’accoutumé, bien qu’il y ait encore une fois un traitement de la lumière et de la photographie des plus louables dans un milieu du cinéma français ayant la désagréable habitude presque revendiquée de délaisser la technique et de ne la considérer que comme un accessoire très dispensable voire honteux ; le scénario devant être le centre même du film plutôt que sa mise en scène, ce qui parait parfaitement logique aux yeux cette « élite » censée travailler un art avant tout visuel. Le scénario justement est le gros point noir du dernier film d’Audiard. Alors que celui-ci avait su prouver qu’il avait hérité du talent de narrateur et de dialoguiste qu’avait son génie de père, Jacques Audiard semble céder à plusieurs reprises à la facilité et à l’écriture bâclée.

Car l’erreur d’Audiard est de ne pas se focaliser sur le « couple » Cotillard/Schoenaerts et leur histoire d’amour pour plutôt s’étendre sur diverses intrigues annexes n’étant pas forcément d’une subtilité à toute épreuve. La plus problématique est celle qui met en scène la sœur du héros, travaillant dans une grande surface glauque qui se met à surveiller son personnel afin de trouver un motif pour dégarnir quelques peu les rangs. Le hic ? Le technicien chargé de faire le tour des magasins pour installer ces caméras illégales est accompagné d’un veilleur de nuit baraqué qui n’est autre que le héros lui-même, devenant ainsi complice du limogeage de la sœur qui veille sur lui et l’héberge depuis des mois.

En parallèle, ce boxeur raté et sans emploi se retrouve affublé d’un gamin qui n’a pas une grande utilité narrative si ce n’est de servir d’enjeu au cours d’une scène de suspense finale, certes importante mais mal amenée et un brin complaisante. Le propos de ces séquences, on l’a bien compris, est fermement « anticrise ». La famille a beau essayé de se souder et de se serrer les coudes, le chômage et la précarité guettent constamment et ces ordures de patrons ne font rien d’autre que de mettre des bâtons dans les roues des ouvriers. On a connu discours plus finaud. Mais le problème c’est qu’il apparait surtout en décalage avec le nœud de l’intrigue, à savoir une romance entre deux inadaptés à la vie en société. Un discours critique qui n’est qu’une fioriture sérieuse afin d’ajouter une caution « auteur engagé » bien opportuniste et inintéressante.

Le corps et l’esprit

Le corps et l’esprit

Tout comme il avait été assez évident de comparer Bullhead à un film de Jacques Audiard, De rouille et d’os ne peut empêcher de faire penser à ce film belge, et pas uniquement parce qu’il partage le même acteur principal phénoménal (un peu moins massif que dans le film de Michael R. Roskam mais imposant malgré tout). Il s’agit dans les deux cas d’une histoire d’amour entre un « mutilé » et une âme en peine. Dans Bullhead, le héros se retrouvait castré après un accident et était privé de ses attributs virils, qu’il essayait de surcompenser, et voyait surtout la perte de son moyen de reproduction, anéantissant ainsi presque complètement la perspective d’un amour et d’un accomplissement familial. Dans De rouille et d’os, l’héroïne se voit soudainement privée de ses si séduisante guiboles qu’elle se plaisait à exhiber (d’ailleurs c’est la première chose que l’on voit d’elle) et perd ainsi son moyen de locomotion ainsi qu’une part de sa féminité (elle a plus de mal à séduire).

Face à ces accidents qui les rendraient moins humains (on les regarde avec un mélange de frayeur et de condescendance), ils désespèrent de trouver une personne compatissante pour les aider à se « compléter » et vivre comme les autres. Dans Bullhead, le héros cherche cette aide du côté de son amour de jeunesse ; dans le film d’Audiard, l’héroïne la trouve chez ce videur peu expressif et pas des plus vifs d’esprit. Une masse brute de muscles renfermant une rage et une violence tétanisante (dans un coup de colère il blesse son jeune fils) mais qui recèle pourtant une étonnante délicatesse dès qu’il s’approche du personnage de Marion Cotillard. C’est principalement ce décalage qui est intéressant chez le personnage de Matthias Schoenaerts : cette aptitude soudaine à être attentif, attentionné, entreprenant avec cette femme alors qu’il est incapable de montrer une once de compassion ou de subtilité avec les autres, y compris sa propre sœur et son fils. Cela rend aussi son identification assez complexe tant il apparait parfois comme buté et crétin dans son comportement ; à un point qu’on finit par espérer qu’il en soit puni, ce qui sera presque le cas par la plus infâme des manières.

Il s’agit en somme d’un colosse aux pieds d’argile qui rencontre une sirène. L’affiliation avec le conte de fées peut surprendre mais, après réflexion, elle n’est pas si farfelue que cela. Il y a une certaine ressemblance avec la Belle et la Bête entre cette belle jeune femme fragile et ce « monstre » essayant de dévoiler la part d’humanité et de sensibilité qui se cache en lui ; Bullhead en était d’ailleurs déjà une relecture. Il y a aussi un côté La Petite Sirène inversée avec le personnage de Marion Cotillard qui, pour trouver l’amour, doit perdre ses jambes et qui ne se sent bien que dans l’eau où elle peut encore se déplacer sans être gênée par son handicap. On a même droit au happy end façon « tout finit bien comme par magie » qui pourra apparaitre de trop ou, en tout cas, amené trop rapidement comme si Audiard se pressait en catastrophe de finir son long-métrage et qu’il n’avait pas trouvé une meilleure solution pour conclure les divers arcs narratifs qu’il avait mis en place.

Complémentarité

Complémentarité

Il y a cependant de belles audaces dans De rouilles et d’os qui ne s’embarrasse pas de tabou pour montrer sans détour, mais sans aucune obscénité ni voyeurisme, l’handicap de cette ex-dresseuse d’orques. Les scènes de sexe ne sont en rien dérangeantes et dégagent un érotisme étrange et fascinant qui n’est pas sans rappeler certaines séquences sexuelles déviantes d’un Cronenberg (on pense inévitablement à Crash qui relatait entre autres les découvertes sexuelles d’une bande de blessés et de mutilés après des accidents de voiture). Mais ici, point de morbide. Juste une fascination étrange à l’encontre de ces corps meurtris, incomplets, imparfaits qui tentent de « s’emboiter » pour faire un tout unique et indivisible.

L’histoire d’amour du dernier long-métrage de Jacques Audiard traite surtout de ça : de la recherche de la complémentarité des corps. Deux être imparfaits vont s’associer pour fonctionner comme un seul être. C’est sur cette histoire qu’Audiard aurait du se focaliser au lieu de s’épancher inutilement sur des personnages qu’il ne parvenait pas à bien écrire. Cette histoire d’amour entre une femme physiquement réduite et un homme à la psychologie insuffisante. Le personnage de Marion Cotillard insuffle l’humanité à cette « bête » instinctive tandis que celui de Matthias Schoenaerts lui donne la force (physique mais pas seulement) de se déplacer, de se battre comme lui lorsqu’il combat ses adversaires et de reprendre ainsi espoir.

On peut aussi légitimement voir le dernier film d’Audiard comme une redite de Sur mes lèvres, ce dernier étant néanmoins plus abouti, qui relatait l’union entre une employée sourde et un stagiaire « bad boy » sortant de prison. Là encore il s’agissait de s’unir pour palier les faiblesses de l’autre par ses propres capacités. Cette complémentarité, ce lien dans le dernier long-métrage d’Audiard était déjà perceptible dès le titre du film. « De rouille et d’os » se réfère en effet aux deux personnages principaux. Le premier se rapporte aux jambes artificielles de l’ancienne dresseuse d’orques tandis que le second concerne le boxeur qui n’a pas perdu ses articulations. Mais aucun des deux ne sortira indemne. La rouille indique bien un caractère délabré qui se réfère aux « blessures » et aux épreuves que traverse le personnage de Cotillard tandis que le boxeur se brisera les os de la main lors d’une séquence assez cruciale.

La Môme Cotillard

La Môme Cotillard

Si l’ensemble du casting est assez juste, le duo d’acteurs principaux vole néanmoins la vedette à tous les autres. Schoenaerts confirme sa révélation tonitruante il y a une poignée de mois et semble déjà promis à une belle carrière ; Michael Mann lui-même aurait avoué avoir été très impressionné par le jeune homme et on se prend à rêver d’une collaboration future qui ne pourrait qu’accoucher d’une œuvre intense. La grosse surprise reste avant tout Marion Cotillard. L’actrice n’étant pas forcément reconnue pour ses interprétations des plus subtiles, elle nous fait bien mentir en étant absolument époustouflante de justesse. Dans un rôle où elle aurait facilement pu tomber dans le pathos le plus insupportable, elle se révèle d’une gracieuse sobriété et trouve haut la main le meilleur rôle de sa carrière jusque là.

Il est donc dommage que ce film optimiste, ce qui fait un certain contraste avec le précédent long-métrage très sombre Un Prophète, soit entaché par de maladroits problèmes de narration et d’écriture indignes d’Audiard. Car cette histoire d’amour inversée, qui se finit par un « je t’aime » au lieu de commencer de cette façon, avait tout pour se démarquer du genre et devenir une œuvre phare. Une occasion manquée qui reste malgré tout plutôt plaisante en regard de la production française de ces derniers mois et pour laquelle on peut à la fois louer les effets spéciaux impressionants et rester admiratif de quelques plans très forts (Cotillard de dos devant le bassin avec. un orque s'approchant droit vers elle, Cotillard devenant organisatrice de combats illégaux,...). Cette année devrait cependant encore être une belle année pour Marion Cotillard puisqu’on la verra dans un rôle bien mystérieux dans The Dark Knight Rises de Christopher Nolan, puis en premier rôle dans le nouveau film de James Gray, Low Life, avec Joachim Phoenix et Jeremy Renner. On la retrouvera enfin en 2013 aux côtés de Clive Owen, Olivia Wilde, Zoe Saldana et Matthias Schoenaerts dans Blood Ties réalisé par son compagnon Guillaume Canet, un remake co-écrit avec Gray des Liens du sang dans lequel Canet tenait déjà l’un des premiers rôles principaux.

NOTE : 6,5 / 10

Résurrection d’un mort-vivant

Résurrection d’un mort-vivant Paradoxe temporel

Paradoxe temporel Répétitions

Répétitions Eparpillement

Eparpillement La faune de Collinwood

La faune de Collinwood Diabolique Angélique

Diabolique Angélique Fantômes du passé

Fantômes du passé

Promenons-nous dans les bois

Promenons-nous dans les bois … pendant que le loup n’y est pas

… pendant que le loup n’y est pas Massacre à la sulfateuse

Massacre à la sulfateuse

Be careful !

Be careful ! Exclusion

Exclusion Des Dieux et des hommes

Des Dieux et des hommes

Seule contre tous

Seule contre tous L’« étoile » de Tijuana

L’« étoile » de Tijuana Point de vue

Point de vue

Smash !

Smash ! Surhommes

Surhommes Puny God

Puny God Rassemblement !

Rassemblement !

Jeux d’enfants

Jeux d’enfants E.T. Téléphone. Maison

E.T. Téléphone. Maison

Miroir, mon beau miroir

Miroir, mon beau miroir Demoiselle en danger

Demoiselle en danger

Introspection

Introspection Retour vers le passé

Retour vers le passé L’histoire sans fin

L’histoire sans fin

Les hommes préfèrent les blondes

Les hommes préfèrent les blondes Le Prince et la Danseuse

Le Prince et la Danseuse I wanna be love by you

I wanna be love by you

/image%2F0568383%2F20140204%2Fob_e6c6b1_img-17513182416006.jpeg)